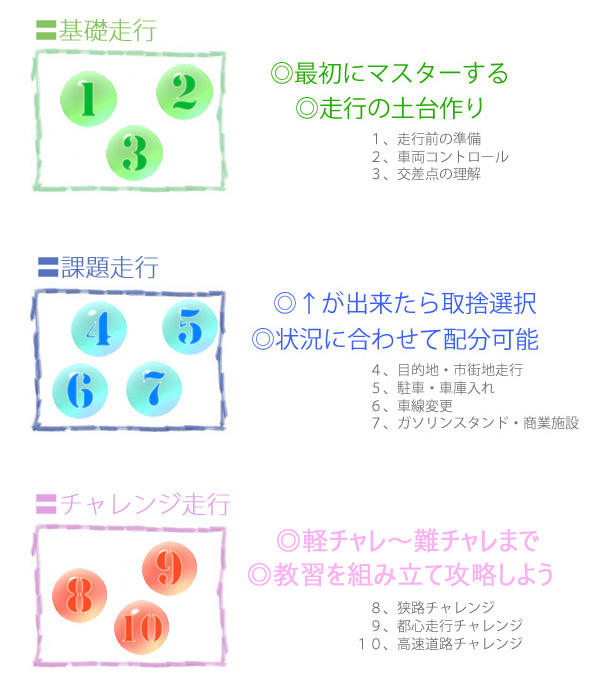

教習の目的と考え方 当日の流れ 教習内容 教習保険 教習車 教習マップ

教習の概要図

|

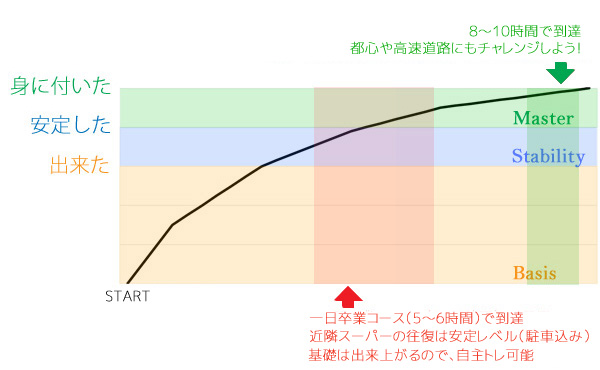

フェーズごとの基本方針

ベイシスフェーズでは、走行のベースとなる基礎トレーニングを行いましょう。

ベイシスフェーズでは、走行のベースとなる基礎トレーニングを行いましょう。「出来た」レベルに到達するまでは、「徹底的なサポート」を行います。

走行で何より重要なのは、自分の判断で走行することです。

“出来た” 後は、判断力を養っていきましょう。

走行で何より重要なのは、自分の判断で走行することです。

“出来た” 後は、判断力を養っていきましょう。「見守る+軽サポート」というスタンスに切り替えて教習を行います。

教習で身に付けるラインまで引き上げても良し。自主トレーニングを通じて引き上げても良しです。

教習で身に付けるラインまで引き上げても良し。自主トレーニングを通じて引き上げても良しです。自主トレーニングを選択する場合は、

「いつ」「どこで」「どの様な場所で」「どの様に」行うかをサポートさせていただきます。

教習の流れ~基礎走行~

【走行前の準備】 まずは落ち着いた環境に移動しましょう

インストラクターの運転で、落ち着いた環境に

インストラクターの運転で、落ち着いた環境に

移動をさせていただきます。

【走行前の準備】 走行前に計器類・操作類の調整を行いましょう

走行前にミラーの調整や座席の調整、

走行前にミラーの調整や座席の調整、

計器類や操作類の確認を行いましょう。

【車両コントロール】 アクセル・ブレーキ 左右の車体感覚

まずは直線からスタートしましょう。

まずは直線からスタートしましょう。

アクセルとブレーキの感覚を整えていきます。

足元が整ったら、左右の車体感覚も養っていきましょう。

「セルフチェック」・「停車」を通してセンター走行の感覚、

そして左側の車体感覚を作り上げていきます。

【車両コントロール】 カーブ・交差点

出来る限り車両がいない環境を作り上げ、

出来る限り車両がいない環境を作り上げ、

交差点におけるカーブのコントロールを安定させていきます。

コントロールが安定すれば、“ゆとり”が生まれます。

“ゆとり”が生まれれば、意識を“確認”にシフト

させることができます。

【交差点の理解】 交差点のルールと確認方法を思い出そう

座学と動画、実技を交えて交差点の注意点や

座学と動画、実技を交えて交差点の注意点や

確認方法を思い出していきましょう。

インプットは簡単ですが、“いかなる状況であっても”

“瞬時に”そして“的確に”実行できるかがポイントです。

教習の流れ~課題走行~

課題走行は、お客様の目的・状態によって、練習項目の調整を行いましょう。

駐車を多めに行うも良し。

目的地走行に時間をかけるのも 良しです。

【目的地・市街地走行】

基礎を習得した後は、実践を通して

基礎を習得した後は、実践を通して

走行感覚を養っていきましょう。

一通りの素地が築けた後に目的地にチャレンジ

するのは、とても良い練習ですね!

【駐車・車庫入れ】

公園や大規模なショッピングモール等で

公園や大規模なショッピングモール等で

駐車の練習を行いましょう。

とにかく、ストレスの無い場所で行いたいですね。

慣れたら車と車の間にもチャレンジしていきましょう。

練習場所は弊社にお任せ下さい!

【車線変更】

やり方は簡単。理屈上は誰でもできます。

やり方は簡単。理屈上は誰でもできます。

しかし、恐怖心が邪魔をして上手くいかないのが

車線変更の特徴です。

でも大丈夫。

落ち着いた環境で“出来る”を積み重ねていきましょう。

【ガソリンスタンド・商業施設】

ガソリンスタンドや大型の商業施設、

ガソリンスタンドや大型の商業施設、

スーパーやコンビニ等の小中の商業施設等も

体験しておきたい項目ですね。

立体駐車場やコンビニ等の入出庫は、

意外とミスが出やすい場所でもあります。

教習の流れ~チャレンジ走行~

軽ストレス~強ストレスまで。必要に応じチャレンジしましょう。決して届かない目標ではありませんが、しっかりと教習プランを組み立てて攻略していきましょう。

【狭路チャレンジ】

狭いだけの道は意外と簡単です。

狭いだけの道は意外と簡単です。狭いに加え

「対向車」「自転車」「歩行者」「電信柱」

等が重なると対応が少し難しくなってしまいます。

必要に応じチャレンジしていきましょう。

【都心走行チャレンジ】

都心特有の難しさは、大まかに下記3点となります。

都心特有の難しさは、大まかに下記3点となります。●交通量の多さ

●道路の解り難さ(構造/工事/白線消え等)

●停車車両(2車線)の対処

基礎と車線変更の安定後にチャレンジを行いましょう。

【高速道路チャレンジ】

高速道路は大きく二つに分けて考えましょう。

高速道路は大きく二つに分けて考えましょう。●首都高 (難しい)

●首都高以外の高速道路(優しい~普通)

通常の高速道路は拍子抜けするかもしれません。

首都高は難しさを感じるかもしれません。

決して届かない目標ではありません。しっかりとプランを組み立てていきましょう。

教習内容の詳細

まずは走行の前に基本的な計器類、操作類の確認をしていきましょう。

【計器類の確認】

| 座席の調整 | 特に難しいポイントはありません。 説明自体はすぐに終了します。 |

| ミラー類の調整 | |

| ハザードランプ | |

| 方向指示器(ウィンカー) | |

| ライト | |

| ワイパー |

【操作類の確認】

| アクセル&ブレーキの踏み方 | 特に難しいポイントはありません。 説明自体はすぐに終了します。 |

|

| アクセルの踏み幅の調整(回転数) | ||

| ハンドルの持ち方、回し方 | ||

| サイドブレーキのかけ方 | ||

| ギアの操作と解説 | ||

【直進走行】

| アクセル&ブレーキワークの安定 | |

| 道路の中心の取り方 (セルフチェック) |

課題が残ってしまうポイントの一つです。 体感で身に付けていきましょう。 |

| 車間を安定させる | |

| 目線の置き方 | |

| 障害物対処(一車線) |

【右左折・カーブ】

| カーブの仕組みを理解する (3つのポイント) |

【目標】 ・ラインコントロールの安定 ・フロント&左サイドの車体感覚の安定 ・安全走行の一般車と同程度のスピード感覚で対処できること |

| 内輪差を理解する | |

| ラインコントロール | |

| 実践・反復練習 |

【停車】

| 基本手順のマスター | 左サイドの車体感覚を養うのに最適な練習方法です。 左サイドの感覚は、様々な項目に影響を与えてしまいまう根本的な感覚です。 安定して10~15cm幅で寄せれる様に練習しましょう。 |

| ガードレール、壁等に寄せる | |

| 縁石(目印無し)に寄せる |

【信号のある交差点】

| 直進時の注意点 | 信号の変わり目での注意点を把握しましょう。 |

| 左折時の確認方法 | “車両コントロール” と

“ゆとり” と “意識” があれば問題ありません。 繰り返し反復を行い、考えなくても出来る状態にしてしまいましょう。 |

| 死角を正確に把握しよう | |

| 巻き込み事故の特徴 | |

| 右折時の待機ポイント | タイミングが難しく、苦手感がある方が多い項目です。 でも大丈夫。 実践と映像資料を通して正しい感覚を養っていきましょう。 |

| 右折時のチェックポイント | |

| 右折時のルールの理解 | |

| 右折の類型 |

【信号のない交差点】

| 優先道路の仕組み | ルールは至ってシンプルです。 しかし、保険会社が扱う2大事故の一つが 信号のない交差点です。 ●「飛び出し」 ●「出会いがしら」 等です。 この事故を更に掘り下げると、二つの理由に辿り着きます。 ●速度超過 ●確認ミス(予測の不備=かもしれない運転) 行うべき確認を、冷静に落ち着いてこなしていきましょう。 |

| 優先道路のチェックポイント | |

| 事故 優先過信を理解しよう | |

| 非・優先道路の仕組み | |

| 非・優先道路の対処方法 | |

| 非・優先道路の注意ポイント | |

| カーブミラーの有効活用 | |

| 優先道路と非・優先道路の見極め方 |

【目的地・市街地走行】

お客様の目的地を走行してみましょう。

基礎を身に付けた状態で、実際に走行するルートを体験することは非常に大切です。

目的地走行を通じ、その場所特有の注意ポイントを理解していきましょう。

自主トレーニングを行う前に “出来る” という事を経験・理解しておく事は、とても有意義ですね。

【基本編】

| 図解やイメージで駐車を理解する | 基本理念は「本質的な技術を高めること」です。 手順や目印で誤魔化さず、本質的な技術を高めること。それが大切だと考えております。 駐車の本質とは下記の2点となります。 ●「イメージした場所に車を置く技術」 ●「狙って(管理しながら)入れきる技術」 この2点の総合的な技術を高める事が、後々の上達に繋がっていきます。 もしもご自宅がとてもとても難しい駐車場の場合は、その駐車場に特化した方法をご提供致します。 |

| 正確なポジション取り | |

| チェックする(見る)ポイント | |

| 車両動作をイメージで掴む | |

| 車体感覚の醸成 | |

| センターポジション | |

| 縦列動作の理解 | |

| タイヤの真っ直ぐの取り方 |

【チャレンジ駐車】

特殊な環境の場合は、その場所専用の対策を練習しましょう。

| 機械式駐車場(マンション等) | 難易度 ★★★★ ~★★★★★ |

| コインパーキング | 難易度 ★★ ~ ★★★★★ |

| 縦列パーキング(ご自宅等) | 難易度 ★★★ ~ ★★★★★ |

| 狭小駐車場 | 難易度 ★★★ ~ ★★★★★ |

| 通り沿い駐車場 | 難易度 ★★ ~ ★★★★★ |

【車線変更】

| 基本手順の習得 | 車線変更の本質は二つあります ●通常走行を安定させて上で後方の状況を把握出来ること ●距離感を掴み恐怖心を克服すること 理屈では解っているが、恐怖感が行動を抑制してしまい出来なくなってしまう。 それを如何に克服するかが最大のポイントです。 上達の大きなポイントは練習環境です。 ストレスが強すぎず弱すぎず。 最適な環境での練習を行っていきましょう。 |

| 死角の確認 | |

| 距離感の確認 | |

| よりよいタイミング | |

| より効率的に行うポイント | |

| 絶対にミスしてはいけないポイント |

| ウィンカーを出すタイミング | 3キロ以内に右車線に移っておけばOK。 これが車線変更です。 3秒以内に突然対応を迫られる。 これが障害物対処です。 行う事の本質は同じです。 しかし、車間が詰まっている中で、右車線に伺う事の怖さと難しさ。 正確な距離感と判断力・決断力が求められます。 車線変更を安定させた上でチャレンジしていきましょう。 |

| 膨らみ過ぎない走行ルート | |

| 決断する(行くか止まるか) | |

| 距離感を完全に掴む |

【ガソリンスタンド】

セルフ方式のガソリンスタンドを体験しましょう。

機械の操作等は、一度行ってしまえば全く問題なく対処できるようになります。

前向きで四角の枠内に入れる事が、一番の課題になってしまうかもしれませんね。

【商業施設】

実際の走行を想定し、コンビニやファミレス等の施設に入庫・出庫しましょう。

| 縁石回避の方法 | ちょっとしたミス(内輪差)が出やすいのが、商業施設の入庫・出庫です。 入庫・出庫時における歩行者との接触は、定番の事故です。 ミスが発生しないレベルに引き上げましょう。 |

| 右折入庫・右折出庫 | |

| 事故回避のポイント |

狭いだけの道路なら、比較的簡単です。

歩行者や自転車が多いというだけなら、実はそれほど難しくはありません。

しかし、下記条件の全てが同時に襲ってくる様な道路は、難易度が上がってしまいます。

◇対向車が多い

◇歩行者・自転車が多い

◇障害物が多い(標識、電信柱、停車車両)

◇カーブが多く見通しが悪い

◇見通しが悪い「飛び出されポイント」がある

これらの条件を兼ね備えた道路は、難易度の差はあれど、各地に必ず存在します。

そして、これらの道路は、最初の頃によくミス(軽い接触)をしてしまうポイントでもあります。

生活圏にこれらの道路が存在する場合は、チャレンジの頃合いをインストラクターと相談していきましょう。

千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区等の、いわゆる都心。

とりわけ、山手線の内側はストレスの強い環境があります。

ストレスの質としては大まかに下記の3点が挙げられます。

●交通量が多い

(煽られやすくなる)

(プレッシャーを感じやすくなる/冷静さを保ち難くなる)

(ルール・マナー違反車との遭遇数も高くなる)

●道路が解り難い

(そもそもの構造的に解り難い/首都高絡みで余計複雑になっている)

(白線が消えている)

●停車車両が多い(2車線)

(迷惑停車を行う車両が多い)

(車線変更を短い時間で行う技術が必要)

この様な特徴を有しているため、初期の教習の舞台としては適切ではありません。

都心の走行が目的のお客様は、まずは落ち着いた環境からスタートしましょう。

都心にお住いのお客様であっても、概ね10~15分程度の移動をすれば、落ち着いた環境は必ずあります。

詳しくは 教習マップ をご覧ください。

都心・近郊の高速道路は、大別すると2種類に分別できます。

「首都高」 と 「首都高以外の高速道路」 です。

それぞれ難易度は異なるので、目的に応じて計画的にチャレンジしていきましょう。

【通常の高速道路】

都心・近郊の高速道路は、主に下記の道路が挙げられます。

東名高速道路、中央自動車道、京葉道路、第3京浜道路

外環自動車道、関越自動車道、常磐道、北陸自動車道 等

これらの道路は一般道が出来てしまえば、そこまで困難なミッションではありません。

基礎さえ安定すれば、比較的早い段階でのチャレンジは可能です。

【首都高速道路】

首都高はその他の高速道路と比べ、性格が少し変わってしまいます。

主な特徴は下記となります。

◇道幅が狭い

◇高速カーブが多い

◇トラックが多く圧迫感がある

◇道を知らないと急な車線変更を要求される

◇定期的に速度超過の車両が走行している

都心を上手に走行出来たら、首都高チャレンジの素地の出来上がりです。

首都高へのチャレンジは、計画的に行っていきましょう。

詳しくはインストラクターまでご相談下さい。